黄金比率の復習

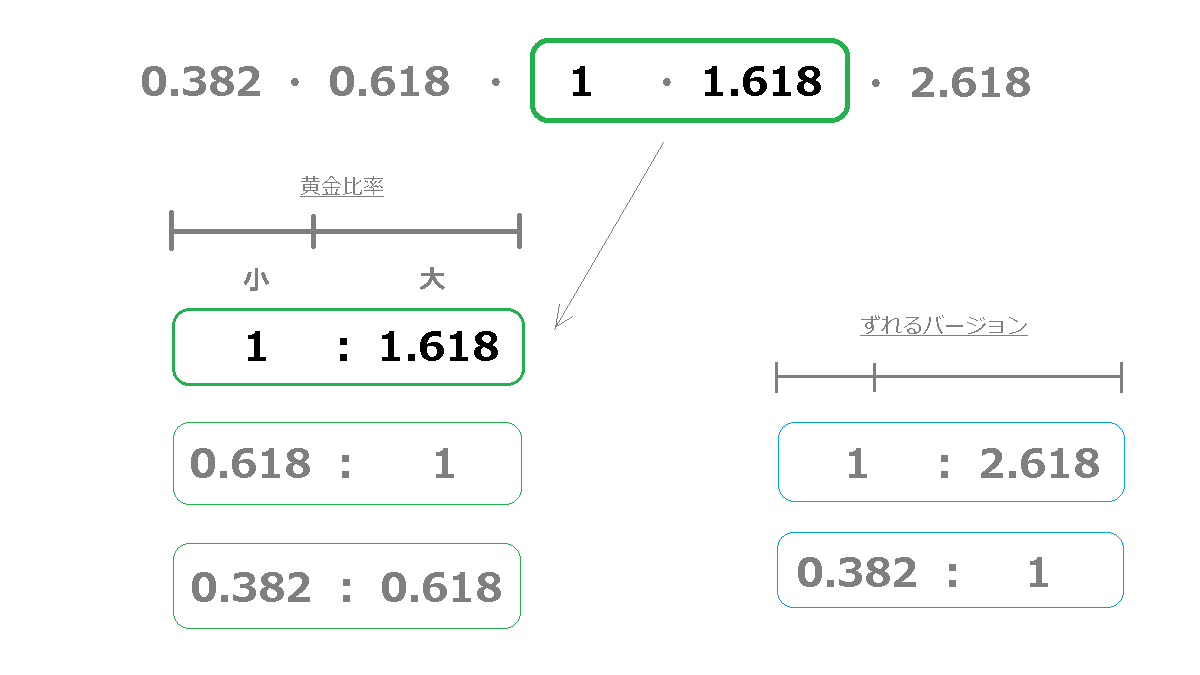

フィボナッチの比率ですが、登場する数値は主に5つだけです。小さいものから順に、「0.382」、「0.618」、「1」、「1.618」、「2.618」です。これらについては丸暗記するしかありません。

そして登場する比率も、基本的にはほぼ黄金比率です。隣り合わせの数値の組み合わせで、「小:大」、「0.382:0.618」、「0.618:1」、「1:1.618」、これらすべて黄金比率で同じです。たまに1つずらしたバージョンがあり、「0.382:1」、「1:2.618」になります。

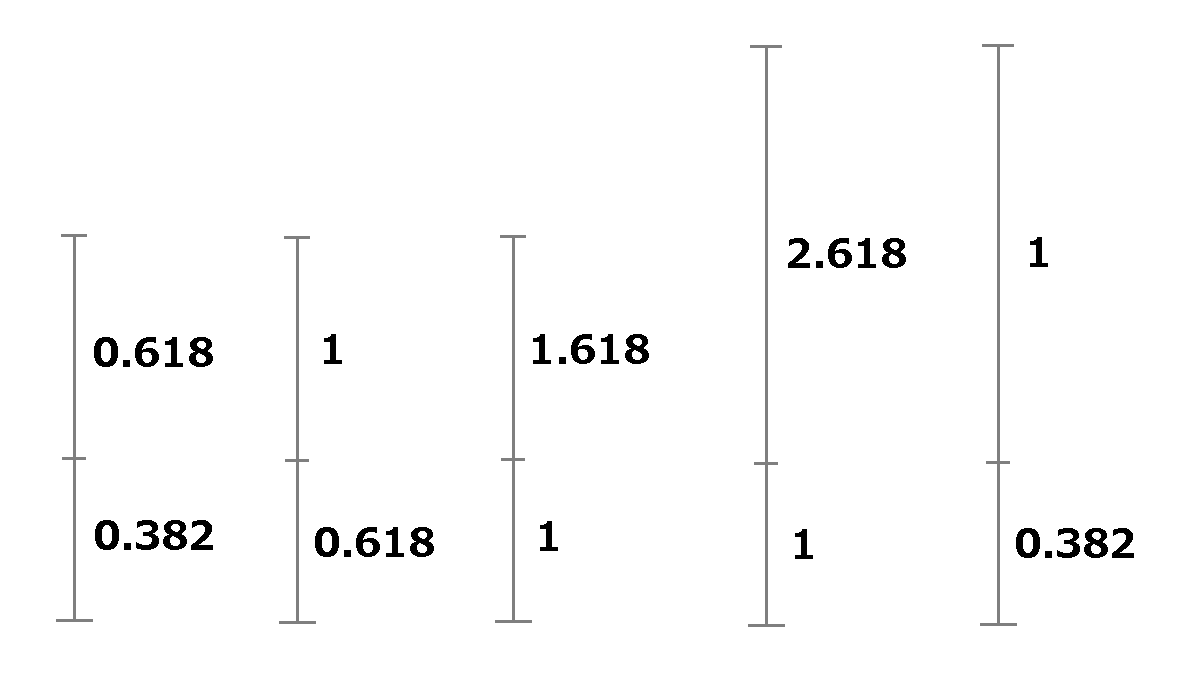

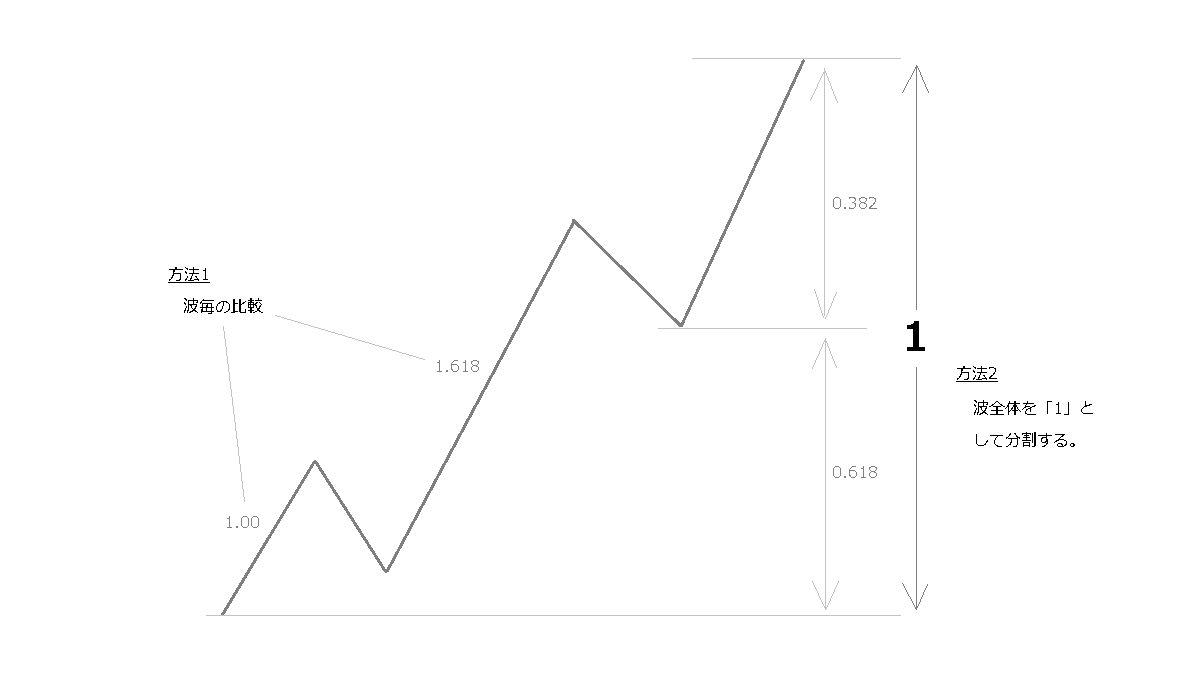

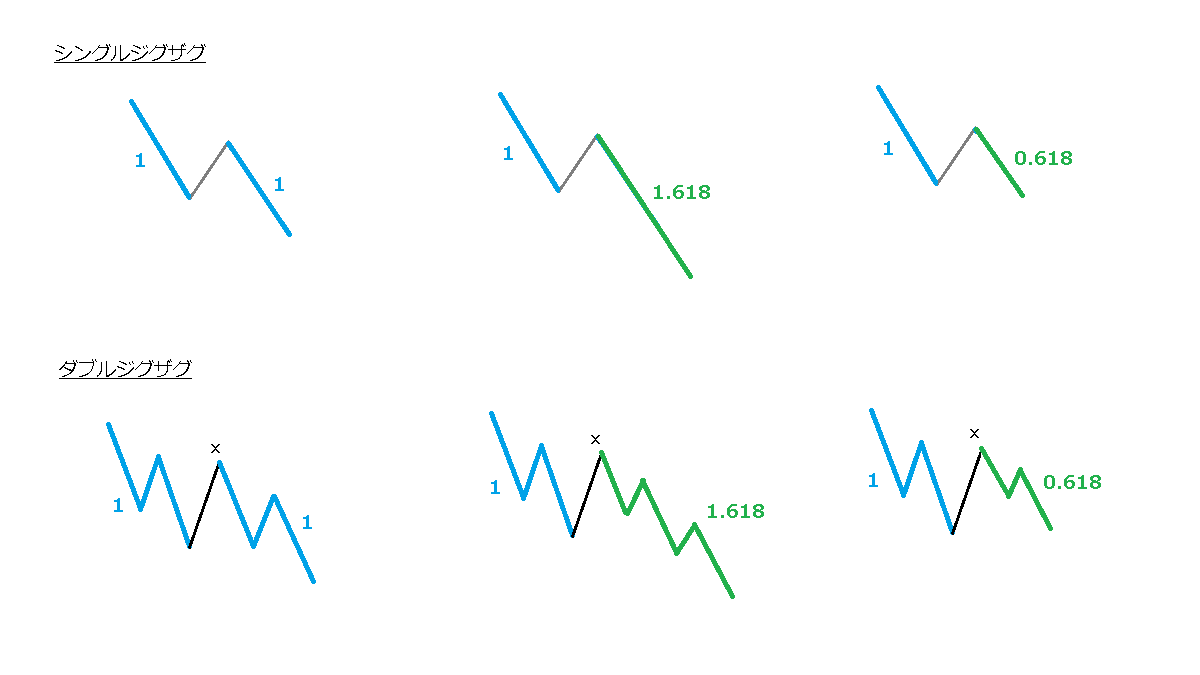

フィボナッチを使った波の分析は、大きく2つに分かれます。

- 【基本形】隣り合っている波の比較。

- 衝撃波全体を上下に分割する。

これらのことを踏まえて、まずは基本のフィボナッチ数「1」をどの波に設定するか、そこから始めたいと思います。

推進波の倍率

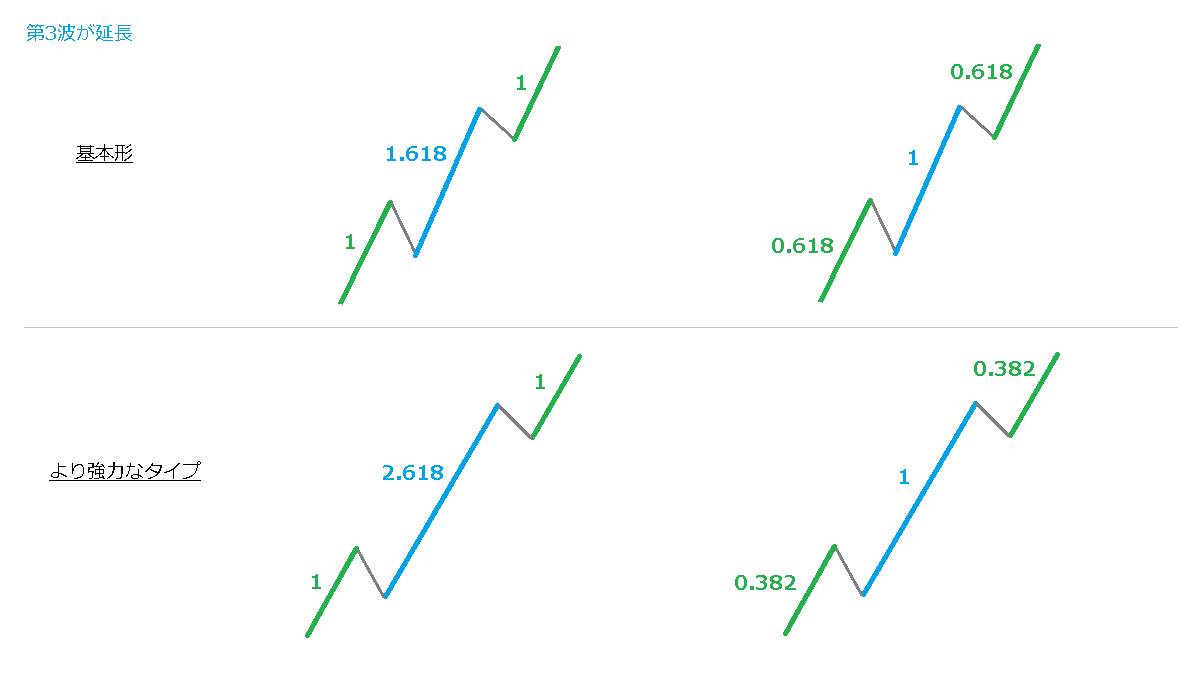

第3波が延長した場合

「1:1.618」の黄金比率そのもののパターンと、それよりも強力な「1:2.618」の2パターンがここでは挙げられています。波全体の分割については、恐らく形的に2分割ができない都合上、記載はありません。

1.618倍のほうは、第1波に比べれば幾分長いかなという程度で(私が描いた上図が少し変かもですが)、これで延長していると言われてもピンときません。しかし近隣の波に常にフィボナッチをあてがうクセをつけておけば、1.618になっていれば規定では一応延長ということになりますので、大きなヒントにはなるでしょう。

2.618倍のほうは、イメージどおりの延長波です。

参考:連続する5つの波における推進波の2つは、「時間」とその「大きさ」という点で、均等になる傾向がある。|波の均等性

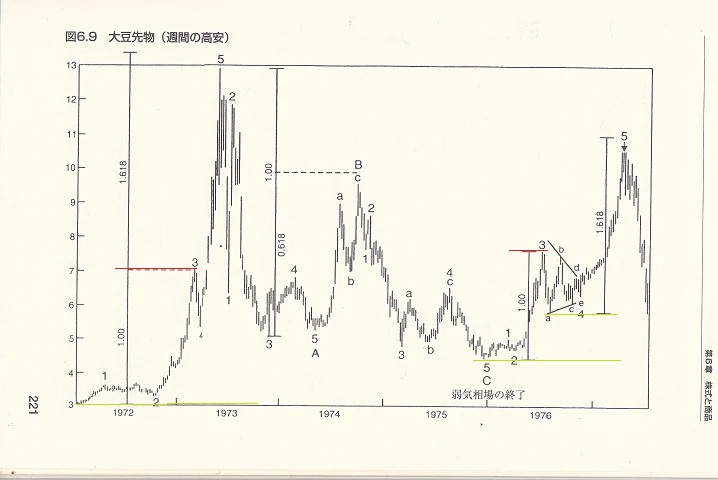

チャート例

画像引用元:Dow Jones Industrial Average – 1900-Present|StockCharts

上のチャート例は、第3波がより強力な「2.618」のパターンです。目分量だと1.618倍に見えますが、このチャートは半対数目盛りだからです。

半対数目盛りのチャートだと、上に行けば行くほど長さが圧縮されるため、見た目で大凡の見当をつけることも難しくなります。フィボナッチは数値を扱いますから、普通目盛りのチャートを使うしかないでしょう。

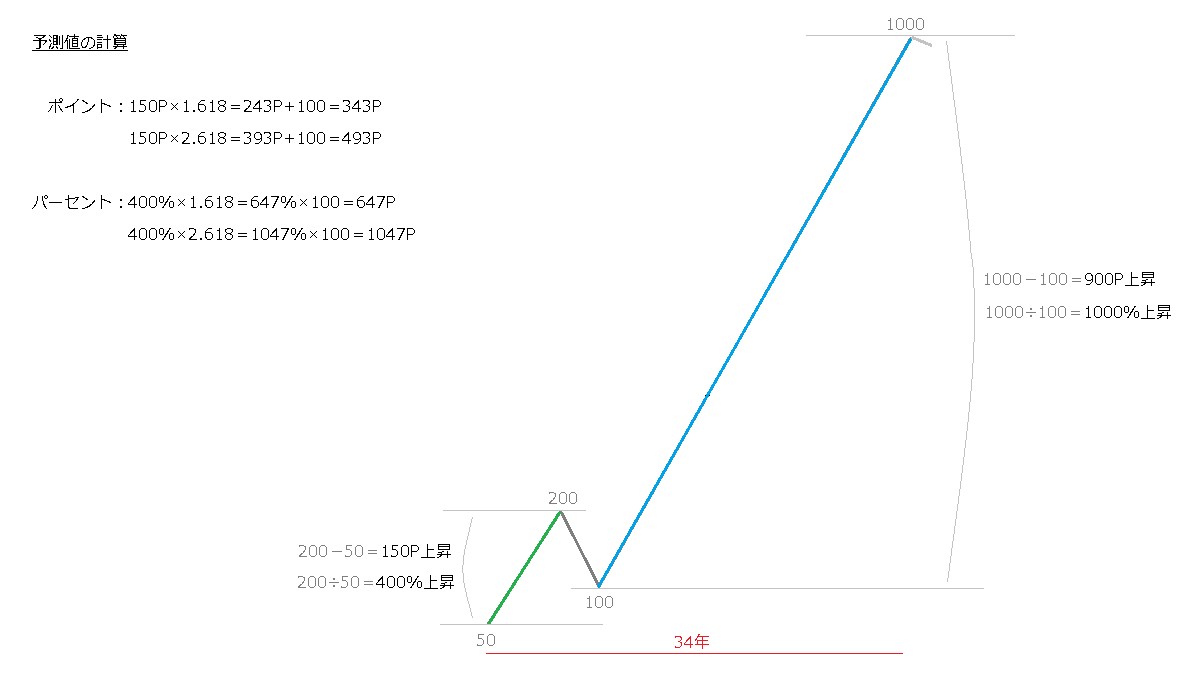

普通目盛であれば上図のようになると思います。第1波の150Pに対して、第3波は900Pですから、単純なポイントの比較であれば6倍です。2.618倍どころの伸びではありません。

ところが上昇率を使うと、2.618倍になるのです。あまりにも大きく伸びすぎている場合には、ひょっとすると上昇率にフィボナッチが適用されているかもしれないというのはあるのかもしれません。

ただ半対数目盛りが重宝されるのは、チャネルラインが引けない場合だけと覚えておきます。

ざっくりとした計算なのですが、第1波に対して延長波の第3波が1.618(計算上は1.647)に見えます。

第1波が延長した場合

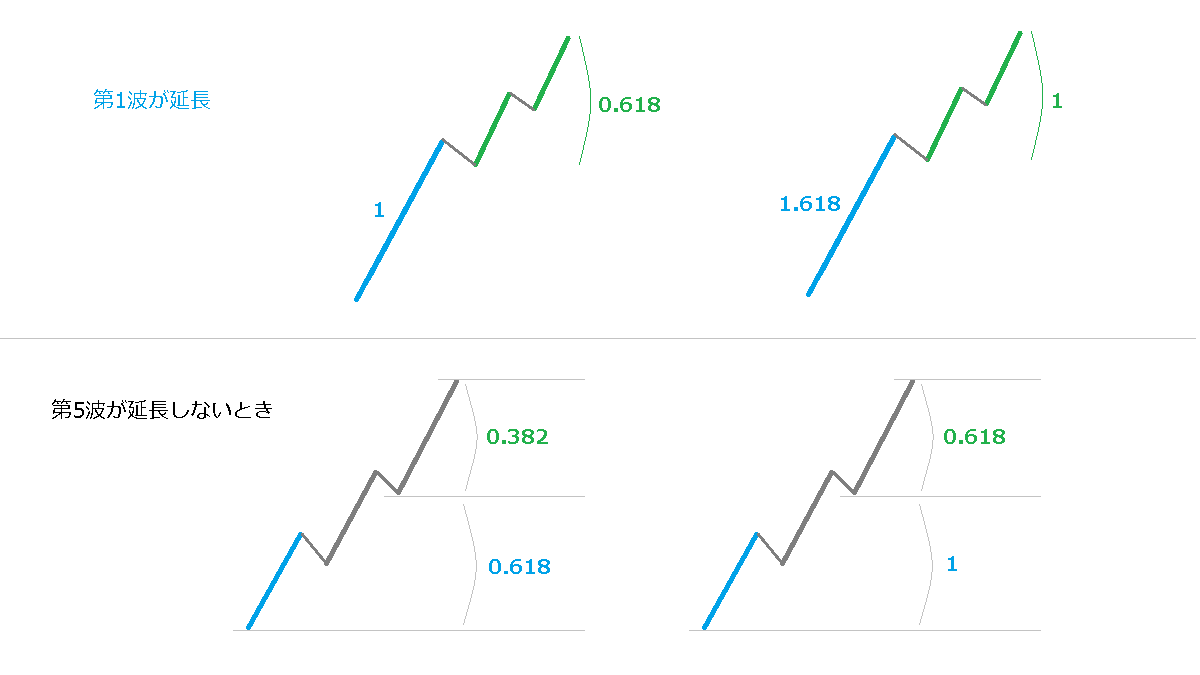

第3波が延長した場合とは、第3波と第5波をそれぞれ足してしまうところが若干違っています。「2.618」のパターンがないのは、第1波の延長は、第3波の延長のときのように大きく伸びる確率は低いということでしょうか。

第1波の延長というのは、予想するにしても後付けの分析をするにしても、第1波を「1」と設定するのがわかりやすいと思います。第1波の「1」に対して、残りの第3波と第5波を足して「0.618」になりますよと。

下の「第5波が延長しないとき」というのは、書籍(「エリオット波動入門」)中の説明ではよくわかりません。比率的に、延長がない場合の副次波のことなのかなとは思うのですが。なんとなく第5波が最長になってしまうように見えます。

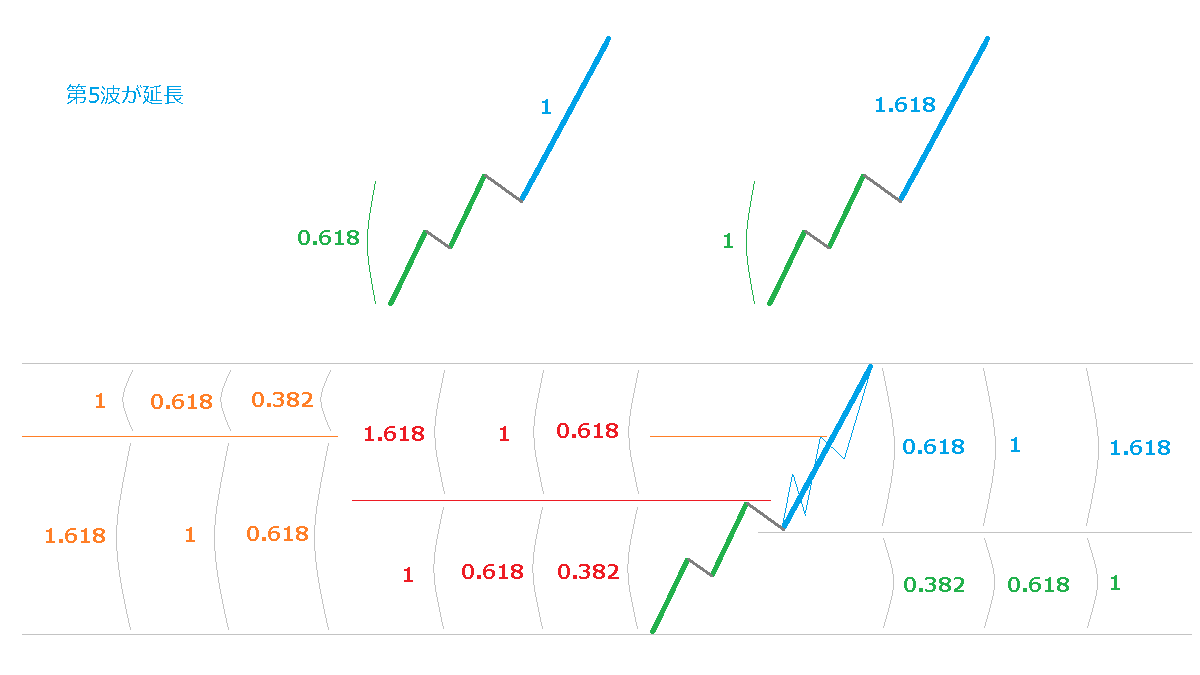

第5波が延長した場合

第5波が延長したときは、第1波が延長したときと比率的には同じです。波全体を上下に分割する黄金比率もあります。第3波のときのような2.618倍のパターンはなく、黄金比率のみというのは覚えやすいです。

第1波、第3波、第5波、どこで延長が起きたとしても共通しているのは、延長していない2つの波を足したものよりも、延長している波のほうが長くなるということです。それでないと延長する意味がないでしょうからね。

修正波の形を見て、そこにオルターネーションの法則を当てはめ、更にフィボナッチをあてがう、それが王道の分析方法だと思います。

チャート例

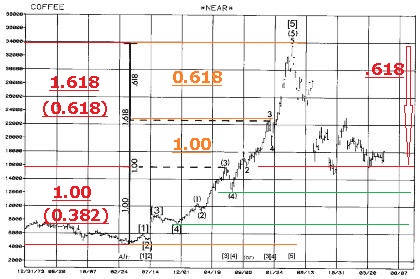

コーヒー先物のフィボナッチ

画像引用元:Elliott wave principle on IqOption|Online Trading Broker Review

第5波で2度の延長が起きている波の例です。波の比較ではなく、波全体を上下に分割しているパターンです。

分割しているラインですが、上で学習したことが全く活かされていません。副次波の第4波の終点ではなくて、延長した第[5]波の、それぞれ第(3)波、第3波のトップ(第4波の始点という言い方をしています)のラインで分割しています。

比率自体は「1:1.618」という黄金比率そのものですから、推進波というものは、どこからしらで黄金比率で分割されているものなのだということはいえると思います。

左の衝撃波は、やはり波全体を上下に分割するパターンです。前の例と共通しているのが、第4波の始点(第3波のトップ、終点)が分割するラインになっているということです。ここまでの3つの例が第3波のトップです。本文中はあくまでも第4波の終点なのですが。

右の衝撃波は、本文どおりの黄金比率になっています。ただこれも厳密に言うと、第4波の終点ではなくて、第4波の最安値(a波のボトム)になっています。

それと一点ほど気になるのが、ここまでの例では、ラインを引く始点をすべてヒゲの先端にしているということです。波動原理ではオーソドックスな天井と底という独特の概念がありそれを重視していますが、フィボナッチに関してはそうではないのかもしれません。

参考:オーソドックスな天井と底

今回の「推進波の倍率」という項目ですが、「衝撃波全体を上下に分ける第4波の価格帯の分割点は幾分変化するという点で、このガイドラインはそれほど厳密なものではない」と書かれています。

「第4波の価格帯」という文言です。この近辺はごちゃごちゃしており、ラインという目で見てはいけないのでしょう。価格帯という幅を持たせる見方をしないと。

横ばいの修正波であれば、上図に書いたとおり候補は3つくらいあります。またリトレイスメントについても、二重に設定する必要があるそうです。上のチャート例を見た感じでは、「第4波の価格帯の目立つところ」に目星をつければ良さそうかなと思いました。

今回のガイドラインはあやふやで使えないと感じるかもしれませんが、「推進波は黄金比率で分割できる」、という視点で波を見ることは必須だと思います。

コメント